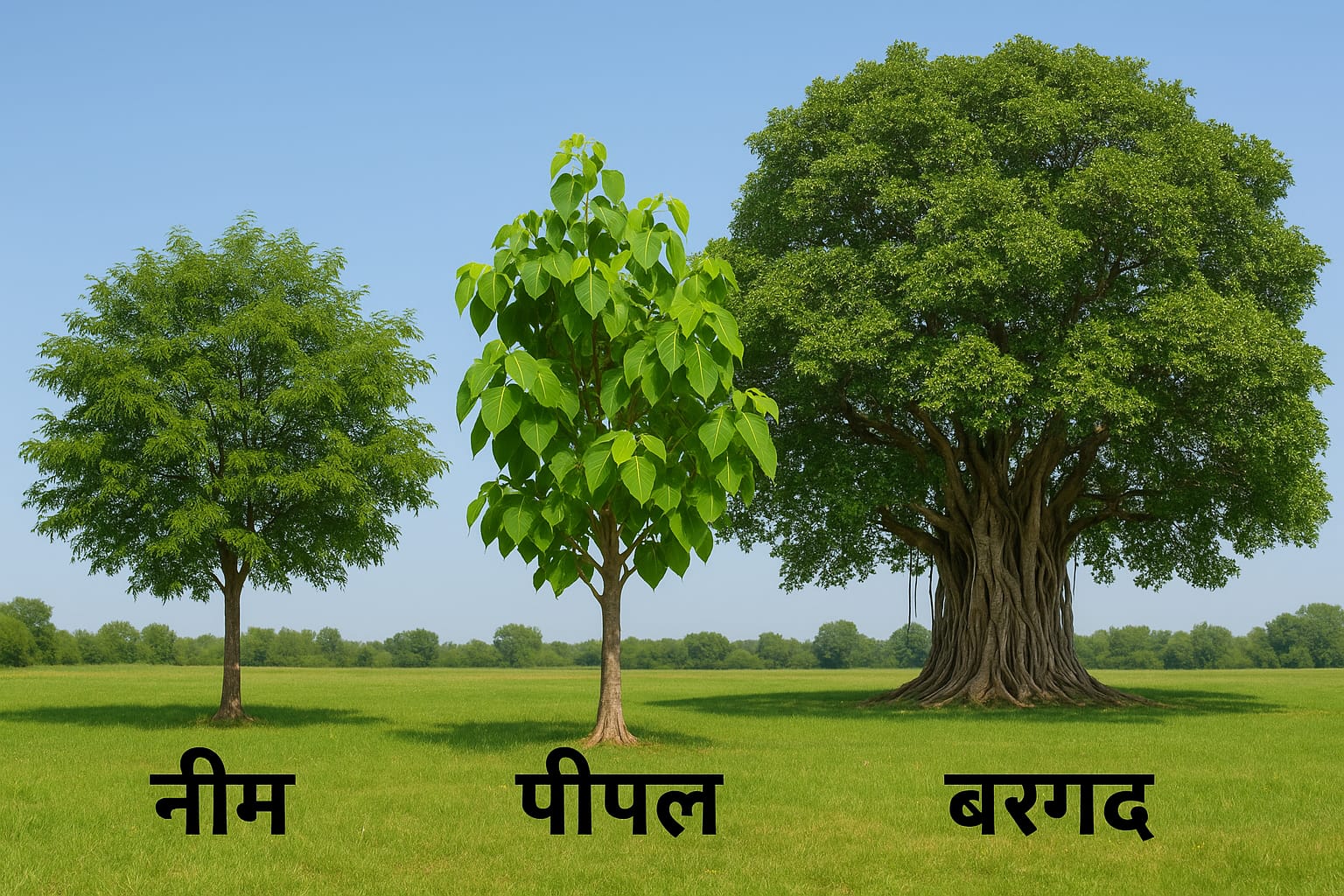

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के पारंपरिक वृक्षों का योगदान: नीम, पीपल और बरगद का वैज्ञानिक विश्लेषण

गरीब दर्शन / डाॅ अजय सहाय ” जल प्रहरी “

भारत में नीम (Azadirachta indica), पीपल (Ficus religiosa) और बरगद (Ficus benghalensis) जैसे वृक्षों को ऑक्सीजन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये न केवल वायु में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका वैज्ञानिक, डेटा आधारित और रिकॉर्ड आधारित अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। भारत में नीम के वृक्षों की संख्या लगभग 1.8 से 2 करोड़ है, जिनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पाए जाते हैं (स्रोत: business-standard.com)। एक परिपक्व नीम का वृक्ष प्रतिदिन लगभग 3 से 10 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि कुछ छोटे या औसत आयु के पेड़ों के लिए यह आंकड़ा 200 लीटर प्रतिदिन तक सीमित होता है; 1 किलोग्राम ऑक्सीजन लगभग 830 लीटर के बराबर होती है, अतः 3 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन लगभग 2490 लीटर और 10 किलोग्राम का उत्पादन 8300 लीटर होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े, परिपक्व नीम के वृक्ष अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं (स्रोत: brainly.com)। नीम का औषधीय महत्व भी अत्यधिक है, इसके प्रमुख रासायनिक घटकों में निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बोलीन, एजाडिरैक्टिन आदि शामिल हैं, जिनका उपयोग त्वचा रोग, मधुमेह, दंत रोग, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल उपचारों में होता है, साथ ही इसका तेल कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में और औषधि व सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, पीपल वृक्ष, जो CAM (Crassulacean Acid Metabolism) प्रक्रिया के कारण दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है, जलवायु संतुलन में अद्वितीय भूमिका निभाता है; हालांकि, इसके रात में ऑक्सीजन छोड़ने के दावे पर विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में भिन्नता पाई गई है, लेकिन इसका वायु शुद्धिकरण में योगदान निर्विवाद है (स्रोत: pmc.ncbi.nlm.nih.gov)। एक परिपक्व पीपल वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 21.77 किलोग्राम CO2 अवशोषित करता है और लगभग 193 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है (स्रोत: biomedres.us)। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ‘पीपल सिटी’ परियोजना के तहत 35,000 से अधिक पीपल वृक्ष लगाए गए हैं (स्रोत: timesofindia.indiatimes.com), जबकि ‘गिव मी ट्रीज ट्रस्ट’ के संस्थापक पीपल बाबा ने 202 जिलों में 1.25 करोड़ से अधिक पीपल वृक्षों का रोपण किया है (स्रोत: givemetrees.org)। बरगद वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, अपनी विशालता, दीर्घायु और पारिस्थितिकी संतुलन में भूमिका के लिए जाना जाता है; इसकी गहरी जड़ें मृदा को मजबूती प्रदान करती हैं और भूजल स्तर को स्थिर रखने में मदद करती हैं। एक परिपक्व बरगद वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 28-30 किलोग्राम CO2 अवशोषित करता है और लगभग 200-250 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है (स्रोत: biomedres.us), तथा यह औसतन 80 से अधिक प्रकार के पक्षियों, स्तनधारियों और कीटों का आवास स्थल होता है। बरगद वृक्ष की छाल और पत्तियों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स जैसे बर्जीन, टैनिन्स, फ्लेवोनॉयड्स, स्टेरॉयड्स आदि का उपयोग संक्रमण, त्वचा रोग और श्वसन संबंधी समस्याओं में किया जाता है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इन वृक्षों के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं चला रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का ‘वृक्षारोपण महाकुंभ’ अभियान, जिसमें 2020 में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे, राजस्थान का ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान’ जिसमें 2024 तक 70 मिलियन पौधे लगाने का लक्ष्य है, महाराष्ट्र का ’33 करोड़ वृक्षारोपण अभियान’ और ‘हरित सेना’ कार्यक्रम, जिनमें नीम, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को प्राथमिकता दी गई है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीपल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण हेतु जन-जागरूकता बढ़ाई गई, जबकि ‘कैच द रेन’ अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन और हरियाली वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में दिल्ली का औसत AQI स्तर 250-300 के बीच रहा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि वृक्षारोपण से इसे 100-150 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि को रोकने हेतु CO2 के स्तर में कटौती आवश्यक है, जिसमें वृक्षारोपण की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत का वर्तमान वन आच्छादन 24.62% है, जबकि 33% आदर्श लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 500 मिलियन पौधों के रोपण की आवश्यकता है। नीम, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष दीर्घकालिक और प्रभावी कार्बन सिंक होते हैं, इसलिए ये वृक्ष जलवायु परिवर्तन, वायु शुद्धिकरण, जैव विविधता संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोका जा सके और ‘जल आत्मनिर्भर भारत 2047’ जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।